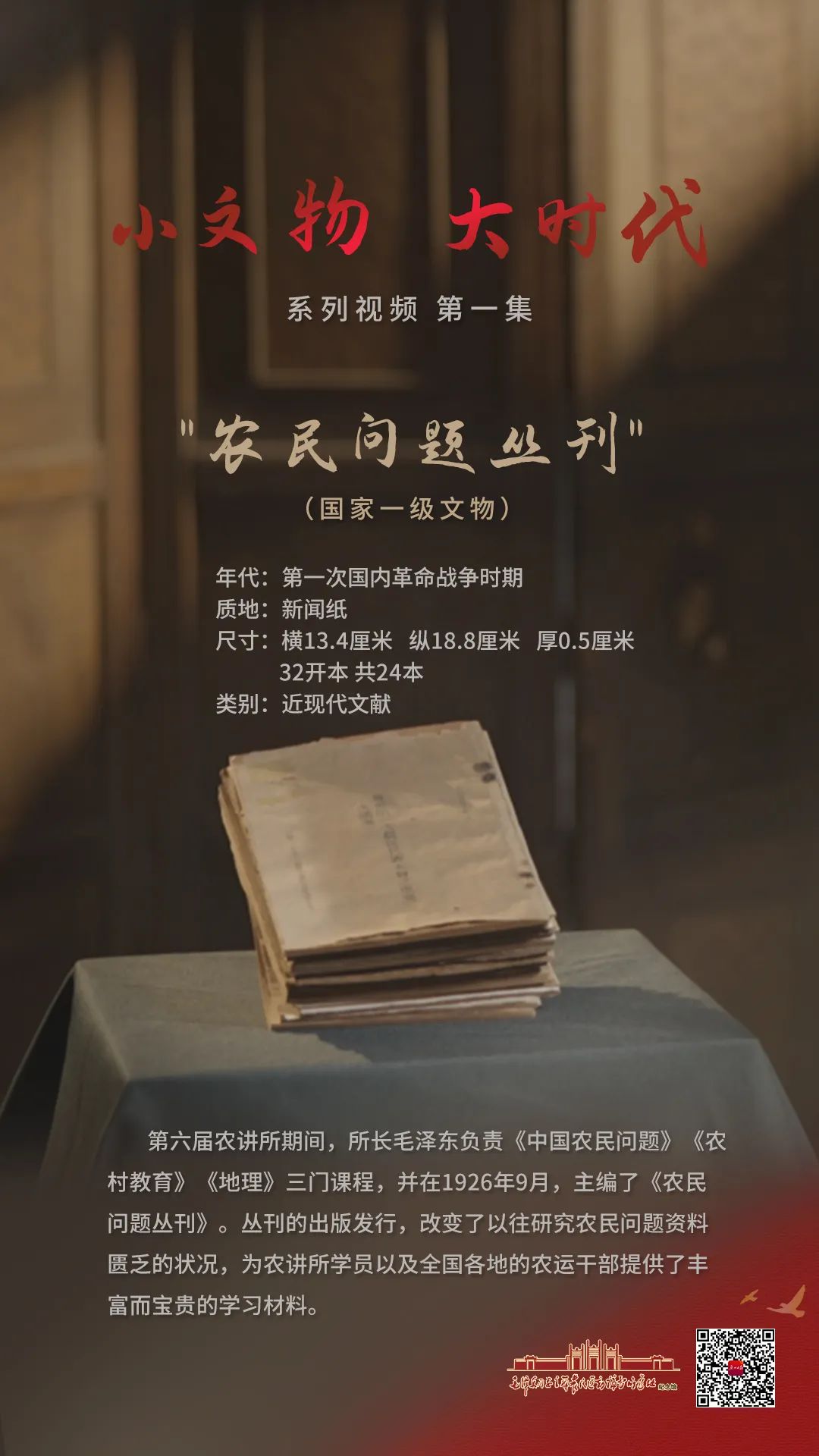

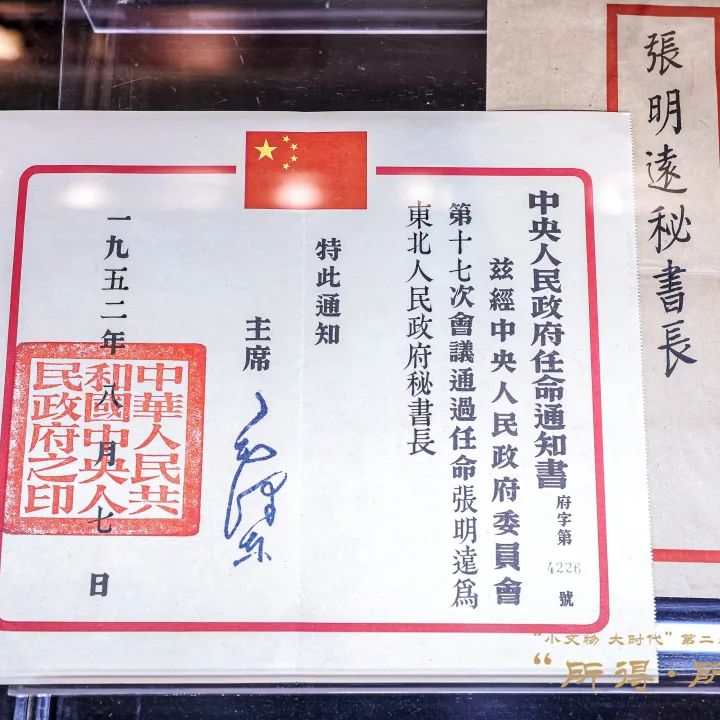

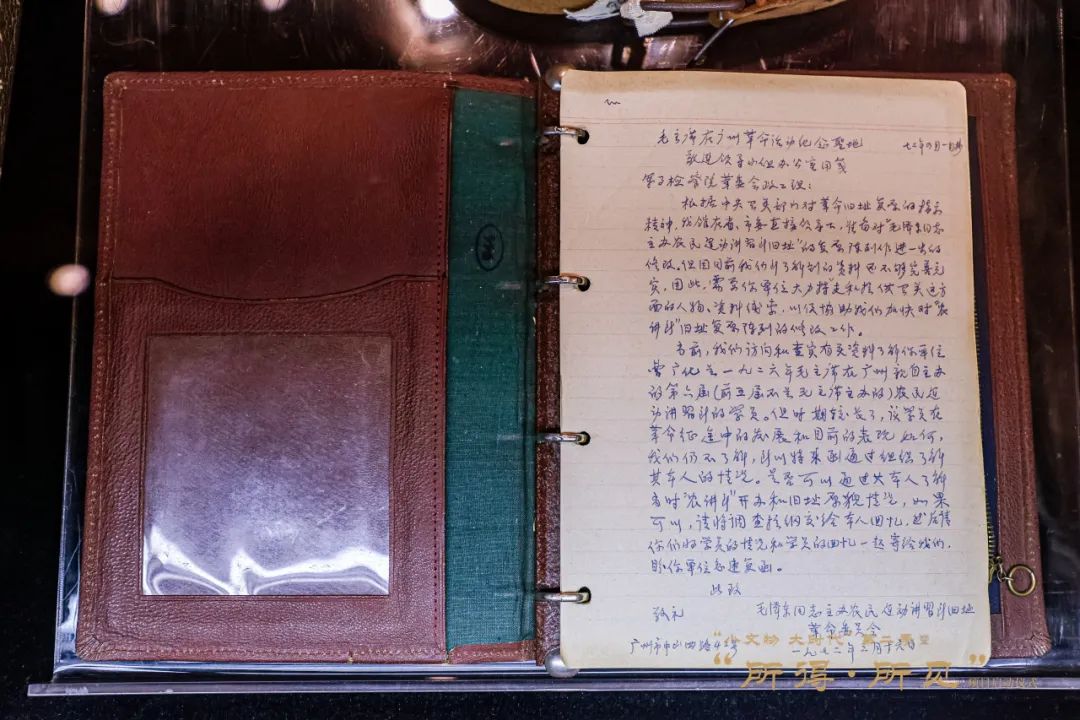

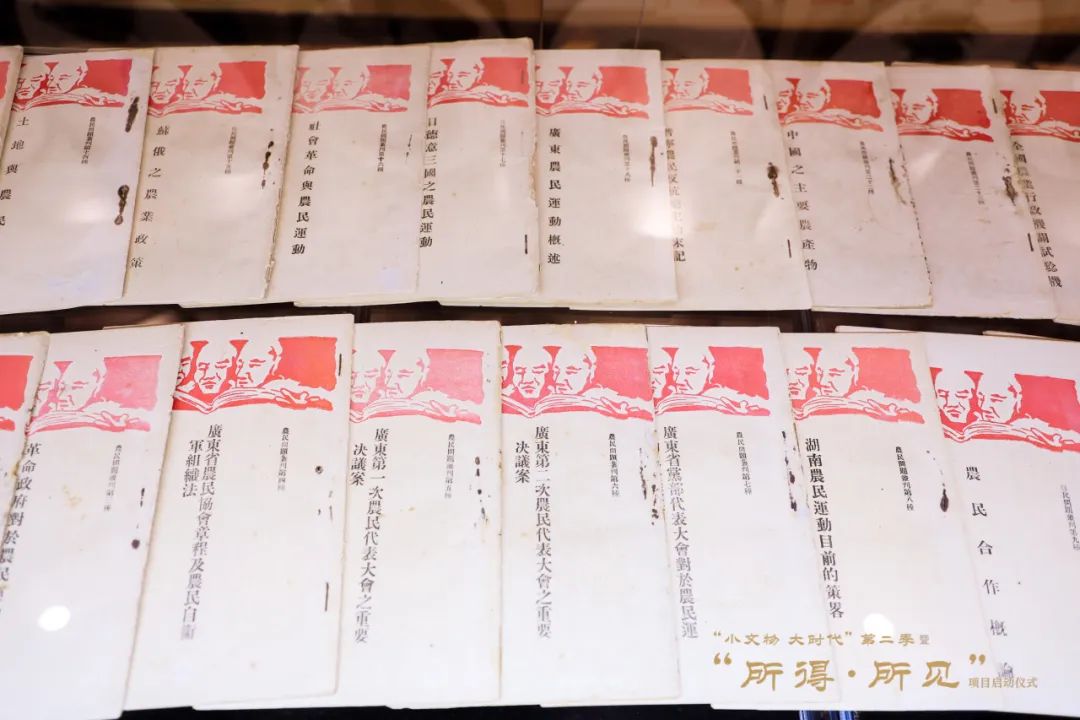

7月21日下午,“小文物·大时代”第二季暨“所得·所见”项目启动仪式在农讲所纪念馆崇圣殿举行。活动由广州市文化广电旅游局(广州市文物局)指导,毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆主办,旨在呼应广州首个红色文化宣传月主题,促进红色资源共享,推动革命精神薪火相传,培育和打造广州独特的红色文旅品牌,让革命遗存“活起来”。 出席本次启动仪式的领导和嘉宾有农讲所学员吴芝圃后人、广东省人大常委会原副主任佀志广,农讲所学员吴芝圃之女吴白云,农讲所教员阮啸仙之孙阮钦彤,农讲所教员周其鉴之孙周健风,农讲所学员谭作舟后人谭中武,广东省文物鉴定站原站长肖洽龙,广东省博物馆副馆长阮华端,广东省文物总店副总经理侯艳,中山大学历史系博士、广东财经大学华南商业史研究中心助理教授黄素娟,中共广州市委党史文献研究室一级调研员贺红卫,广州市文化广电旅游局革命文物处一级调研员卢博仪,广州市文化广电旅游局工会主席、二级调研员冯晓红,广州市文物总店有限公司咨询培训部主管赵汇峰,还有来自文博单位的代表、收藏家代表、媒体朋友、观众代表、学生代表等。 追寻“文物生活史” 连接文物内涵与观众情感 今年是农讲所纪念馆建馆70周年。70年来,数代纪念馆人持之以恒、孜孜不辍投入征藏事业,积累了众多重要的藏品,使许多原本散落各处的革命文物得到妥善的保存和展示,成为全社会的精神财富。2021年,基于农讲所纪念馆相当数量的馆藏文物具有独一性、历史性的特点,推出“小文物·大时代”红色文化传播项目。 “小文物 大时代”第一季宣传海报 今年,“小文物·大时代”第二季对项目进行了全面提升,聚焦农讲所纪念馆藏品的入藏经历,以线上线下联动的形式,将文物的“内心”与观众的情感连接起来,打造具创新性、普适性的红色文物入藏与传播机制。将藏品的探查、发现、入藏、研究、展示、传播全链条聚合成为一个整体,让红色文物征藏的“幕后故事”与大众传播无缝连接;以“文物生活史”的眼光呈现藏品,追寻其使用、流传的脉络,在真实的历史时空中,将之与使用者的人生际遇相关联,使之成为观照时代、引发共鸣的有效媒介。“小文物·大时代”第二季活动还将启动构建“三农”主题物证科学、规范、可推广的评价与征集体系,推动对相关文化资源的整合、发掘与保护。 启动仪式现场 《农民问题丛刊》等多件藏品原件首度展出 农讲所纪念馆是一座全面反映大革命时期第一至第六届农讲所办学情况与农民运动发展历程的专题性博物馆,是新中国建立以来最早建立的11家纪念馆之一。上世纪六七十年代,纪念馆工作人员已在全国各地征集调查第六届农讲所学员、教员文物资料。上世纪八九十年代,在继续征集第六届农讲所学员、教员文物资料的同时,开展第一至五届农讲所学员、教员文物资料的征集调查工作。本世纪初,历届学员陈叙伦、张明远、曹广化、王首道等及部分农讲所教员的一批具有重要价值的文物资料得以入藏。目前,农讲所纪念馆已收藏各类文物与资料6000余件/套,形成了独具特色的藏品体系。 现场展览 在启动仪式中,农讲所纪念馆多年来征藏工作中的学员、教员文物得以系统地与观众见面,其中不少展品此前从未公开展出。 部分展出的学员、教员文物 文物征集一线工作人员讲述征集故事 文物是重要的历史见证物,承载着革命先烈的信念,凝聚着跨越时空的力量。捐赠者、收藏者、研究者,以及社会大众对之投入的关注和心血,彰显了文化发展的使命担当,血脉传承的家国情怀。 农讲所纪念馆文物征集一线工作人员李奕霖分享了在文物征集过程中遇到的一位革命后代程雪清的事迹。他为寻找农讲所学员后人提供了许多重要线索,此外,他多年来还一直不求回报地为烈士寻亲。他说:“每一次寻亲都是一次精神上的洗礼,参与其中,我才是被照亮的那个人。” 文物主题沙龙 沙龙环节邀请到第六届农讲所学员吴芝圃后人、广东省人大常委会原副主任佀志广,广东省文物鉴定站原站长肖洽龙,中山大学历史系博士、广东财经大学华南商业史研究中心助理教授黄素娟,农讲所纪念馆副馆长雍玲玲,他们就博物馆藏品的征藏、展示、传播等方面展开了深入的讨论。 参加活动的专家学者们表示,农讲所纪念馆的藏品是重要的历史见证物,承载着革命先烈的信念,凝聚着跨越时空的力量。捐赠者、收藏者、研究者,以及社会大众对之投入的关注和心血,彰显了文化发展的使命担当,血脉传承的家国情怀。 农讲所是一个汇聚了信仰与理想、忠贞与奋进的舞台,这些宝贵的精神财富,值得,更需要被更多的人所知,所念。要让文物真正“活起来”,需要更多的人加入征藏、研究、传播的行列,共同完善红色资源收藏、展示和利用体系,为今天收藏历史,为明天收藏今天!